Abelardo Ahumada

ANTECEDENTES. –

Hoy es 4 de enero de 2023, y de conformidad con los datos que en su momento recopilaron los profesores Francisco Hernández Espinosa y Juan Oseguera Velázquez, fue hace 181 años, en un día como éste, cuando dieron inicio las actividades de la primera fábrica de hilados y tejidos que hubo en nuestra región. Fábrica que durante las ocho décadas siguientes marcó la pauta en dicha actividad y dio trabajo directo no sólo a centenares de obreros de las cabeceras municipales de Colima y Villa de Álvarez, sino que propició el cultivo del algodón endémico en las llanuras costeras de Tecomán, Colima; Coahuayana, Michoacán y Cihuatlán, Jalisco. Un sitio del cual vale la pena la pena hablar, y del que, cuando ya dejó de ser una fábrica, se convirtió, gracias al acueducto y los grandes “tanques” de agua que había en una de sus partes, primero en una empresa subsidiaria que producía energía eléctrica cuando fallaba la Planta Hidroeléctrica de El Remate; y tiempo después en un popular balneario al que muchos habitantes de Colima y La Villa, de los que hoy ya somos de “la tercera edad”, tuvimos oportunidad de ir en nuestra niñez o en nuestra juventud.

En marzo de 2002, cuando el Ayuntamiento Capitalino, presidido entonces por Enrique Michel Ruiz, financió la publicación de mi “Monografía Municipal de Colima”, incluí un capítulo que titulé “La fábrica de San Cayetano, esplendor de una época”, en el que, motivado por algunas charlas que años atrás tuve con dos tías ancianas que de jóvenes trabajaron en la factoría, traté de describir un día de labores en ella.

Por otra parte, apenas en 2017, haciendo acopio de muchos otros datos, el joven historiador José Luis Larios García, publicó otro texto referido a dicha fábrica, con el que ya se puede tener una visión más precisa de ciertos detalles de su operación y funcionamiento.

Así, pues, utilizando ésos y otros datos, hoy trataré de resumir para ustedes un poco al menos de la historia de dicha fábrica, y de lo que fue y significó para nuestros padres, abuelos y bisabuelos.

COLIMA COMO TERRITORIO Y SU MUY ESCASA POBLACIÓN. –

Al iniciar la década de 1840, lo que hoy es el estado de Colima seguía siendo, administrativa y políticamente hablando, un Territorio de la Federación, porque por el escaso número de sus habitantes no reunía los suficientes para ser un estado autónomo. Y en ese contexto, la mayor parte de los casi sesenta mil personas que radicaban en él, se distribuían en algunas cuantas haciendas y no muchos ranchos, mientras que en su capital radicaba de poco menos de la mitad de aquel exiguo número.

Prevalecía, pues, la población rural y, exceptuando a la pequeña ciudad de Colima, no había ningún otro pueblo que sobrepasara los mil habitantes, por lo que tampoco había industrias y el diminuto puerto operaba de una manera incipiente, ya que Acapulco, por un lado, y San Blas, por otro, eran los que acaparaban los pocos productos que en esos años se manejaban en el comercio marítimo en esta parte del mundo.

En ese contexto, sin embargo, era bien sabido que los matojos de algodón nativo, cultivados desde la época prehispánica, se daban muy bien, y que, cuidándolos, no sólo crecían más altos que casi cualquier persona, sino que producían varios capullos al año; por lo que desde varios siglos atrás la gente solía utilizarlos de manera frecuente para sacar hilos e hilaza; con los que, utilizando rústicos telares “de mano”, solían producir algunas telas toscas con las que elaboraban mantas y otras rudimentarias prendas de vestir.

Pero para las fechas en que estamos hablando, ese mismo algodón, cultivado y recogido con mucha mano de obra por algunos agricultores de la costa, se solía vender en bulto y sin procesar a comerciantes de Guadalajara, de Morelia y algunas poblaciones de Los Altos de Jalisco y El Bajío, donde seguramente se procesaba en talleres ya más especializados, de los que surgían mejores telas, que sólo podían adquirir, por sus costos, las personas más adineradas.

La transportación del algodón desde Colima a esas partes se seguía haciendo con recuas de mulas o atajos de burros, cuyos arrieros, para no regresar de valde, traían otros productos que en Colima no había, y los distribuían o vendían en las tiendas locales, completando así un circuito comercial.

Pero viendo que toda esta actividad podría rendir mayores frutos, no faltó gente con iniciativa que, estando un poco más enterada del invento de los telares mecánicos y de la existencia de mejores técnicas para el cultivo del algodón, comenzara a pensar en la eventualidad de instalar una fábrica de hilados y tejidos a nivel local. Habiendo sido, según algunas vagas noticias que aparecieron en los documentos de la época, un señor de origen español, llamado Cayetano Gómez, el primero que decidió invertir en una empresa fabril, asociándose posteriormente, y de manera inicial, con los hermanos colimenses Ramón y Sixto de la Vega, más un militar que se llamaba Liberato Maldonado.

No sabemos nada, de fijo, de lo que tuvieron ellos que conversar al asociarse, pero es claro que debieron de hablar acerca del capital que necesitarían para echar a andar dicha fábrica, de conseguir las indispensables máquinas (que no se construían en México), y de contar con una fuente de energía que las moviera.

Otra de las inferencias que resulta obligada es que el empresario español haya podido ser el socio mayoritario, puesto que, según descubrió José Luis Larios, la factoría, que oficialmente quedó registrada como “Compañía Industrial de Morelia y del Sur de Jalisco, S. A.”, fue siempre conocida como “La Fábrica de San Cayetano”.

Por aquel entonces la energía eléctrica era un fenómeno desconocido en Colima, pero se tenía suficiente conocimiento sobre la fuerza motriz que puede proporcionar el agua y, valiéndose de la tecnología que para esos efectos se había venido perfeccionando desde la época del Imperio Romano, los fundadores de San Cayetano decidieron que la energía que utilizarían podría muy bien obtenerse de la corriente del río Colima, por lo que se decidieron a buscar un predio que fuera propicio para tales efectos, y en 1841 compraron una preciosa huerta enclavada en su orilla oriental, al norte de la ciudad, casi a medio camino entre ésta y la hacienda de La Capacha. Huerta que, según pudo indagar también el joven Larios, pertenecía a los herederos del difunto “José Cruz, vecino de Almoloyan”.

EL POTRERO Y EL ACUEDUCTO. –

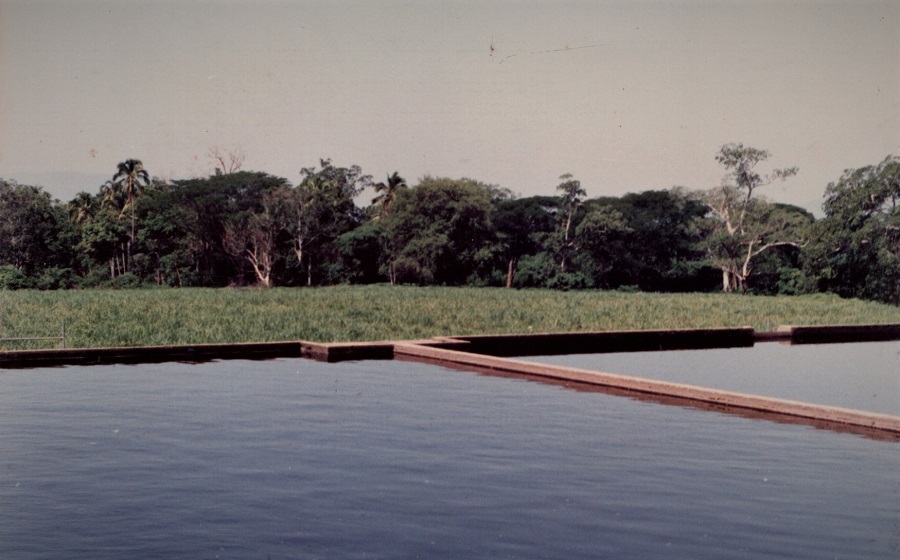

Ese bonito terreno, pegado a la orilla oriental del Río Colima, al que todavía me tocó conocer, era un paraje más lleno de árboles frutales que de vegetación nativa, y contaba con una acequia que, cavada desde la parte más alta del predio, acarreaba el agua del río para regar toda la huerta.

De aquellas antiguas señas ya queda muy poco para distinguir, pero para que los actuales lectores ubiquen el sitio, debo decir que éste se haya, yendo desde el centro de Colima por la calle Venustiano Carranza hacia El Chanal, un poco al norte de las instalaciones donde ahora existe un colegio particular que tiene un distintivo verde.

Al posesionarse del predio en cuestión, sus nuevos dueños (que tenían los suficientes recursos económicos, y las necesarias influencias políticas para mover las cosas en la dirección deseada), lo primero que hicieron fue asegurarse de la concesión del agua, puesto que río abajo ya había otros beneficiarios que la usaban para regar sus huertas.

El abastecimiento del precioso líquido no les implicaba ningún problema durante la época de lluvias en la que incluso sobraba, pero sí durante la época de estiaje, dado que su escasez podría llegar a niveles alarmantes. Así que, para lograr mejor su objetivo, y para que la producción de los telares no se detuviera, una de las primeras obras que los inversionistas tuvieron que hacer, fue la de construir un acueducto de “cal y canto” (edificado con la misma piedra del río) y dos grandes estanques para almacenarla; así como un gran pozo en donde instalaron, ya más modernizada, una gigantesca rueda, similar a las que se utilizaban en los antiguos molinos accionados también por corrientes fluviales, que media cosa de “42 pies de diámetro”, equivalentes a poco más de 13 metros. Rueda que generaba suficiente fuerza para mover todos los 60 telares y otras máquinas complementarias que se vieron en la necesidad de instalar.

EL ORIGEN DE LA MAQUINARIA. –

En alguna página que hace algunas décadas leí descuidadamente, y de la que por lo mismo olvidé el autor, se mencionaba que al menos una parte de la maquinaria que se instaló inicialmente en San Cayetano había sido mandada traer de una ciudad europea, y había llegado al entonces diminuto puerto de Manzanillo, en un barco procedente de algún puerto de Alemania; pero en 1987, un investigador que hasta entonces era un total desconocido en Colima, y que después llegó a ser famoso y controvertido (me refiero a Servando Ortoll), publicó un pequeño y muy interesante libro titulado “Por tierras de cocos y palmeras”, en el que incluyó una serie de “apuntes de viajeros” que estuvieron en algún momento en Colima entre finales del siglo XVIII y principios del XX. Y entre los mencionados “apuntes” aparece uno, muy bien narrado, por cierto, de un coronel del ejército estadounidense llamado Albert S. Evans, que contiene una detallada crónica de un viaje que realizó a México, en 1869, el señor Henry William Seward, Secretario de Estado del vecino país del norte. Y en la que, curiosa y coincidentemente comenta que desembarcaron en Manzanillo, y que durante su estancia en Colima visitaron la Fábrica de San Cayetano, cuya maquinaria – dice- “fue traída desde Fall River, en los Estados Unidos”. Una población que yo ignoraba que existiera; pero de la que indagando un poco, acabé por enterarme que es una pequeña ciudad porteña con actividad industrial situada al sur de Boston y al norte de Nueva York.

Este dato me desconcertó un poco, puesto que se me hacía muy difícil creer que cualquiera de los mencionados socios de la futura fábrica hubiese podido estar enterado, en aquel tiempo, de la existencia de dicha ciudad. Pero como sabía que, en aquella época, previa, por supuesto, a la “Guerra de Secesión”, los estados sureños producían grandes cantidades de algodón en bruto mediante el uso masivo de esclavos africanos, y que este producto era industrializado en los estados del norte, comencé a creer que algún individuo procedente de aquel país se los hubiera informado. Y un día que estaba releyendo “El Colima de ayer», del profesor Francisco Hernández Espinosa, creí haber encontrado la clave cuando, a la mitad de la página 84 apareció el siguiente párrafo:

“Un [ciudadano] norteamericano, don Roberto Barney, propietario de diversas extensiones de terrenos [en Colima], cedió gratuitamente la superficie necesaria [para la instalación del llamado ‘Cementerio de los Gringos], escriturando la propiedad probablemente allá por el año de 1842”.

Y dicho párrafo me llamó la atención, no sólo porque ése era el mismo año de cuando se fundó la fábrica, sino porque a mí me tocó ver, todavía de adolescente, los muros que rodeaban aquel antiguo cementerio, ubicado junto al arroyo de Santa Gertrudis, a un kilómetro al sur de la huerta donde se instalaron los telares.

Este dato, sin embargo, no era suficiente para que mi suposición adquiriera alguna dosis de certeza, pero se dio el caso de que, diez años después de que Ortoll publicara el libro que ya mencioné, publicó otro, titulado “Dulces inquietudes, amargos desencantos”, que habla de “los colimenses y sus luchas en el siglo XIX”, en el que, muy fiel a su costumbre de enriquecer la historia de Colima con testimonios de extranjeros, hizo mención de algunas cartas que rubricó en la capital del estado un cónsul estadounidense llamado Marvin Wheat, en 1856. Y en una de ellas precisa que, después de haber ido a presentarle sus saludos y una carta de recomendación al general don Manuel Álvarez, éste se ofreció a llevarlo, ese mismo día “por la tarde, en su carruaje, a la residencia del señor [Albert G.] Barney, un norteamericano del estado de Massachusetts, situada a tres millas al norte de la ciudad y cerca de la Fábrica de Algodón de San Cayetano”.

Complementando esta última información, otro redactor local anotó que el dicho Barney era ingeniero y que fue también “uno de los superintendentes de la fábrica”. Así que, siendo él originario del estado de Massachusetts, ya podríamos asegurar que fue él quien le informó a don Cayetano Gómez y a los hermanos Ramón y Sixto de la Vega en dónde podrían conseguir la maquinaria que necesitaban.

Hace poco, cuando me decidí a reescribir el texto que sobre San Cayetano publiqué en la Monografía Municipal de Colima, me puse a indagar en la Internet algún otro escrito que me iluminara un poco más sobre la desconocida ciudad estadounidense de la que procedieron las mencionadas máquinas, y me encontré un artículo que se titula: “The history of cities & towns – Fall River, Mass.”, en el que sintéticamente su autor refiere que esta ciudad porteña, fundada apenas en 1803, se llenó muy pronto de inmigrantes europeos, “muchos de ellos portugueses”, que fueron llegando a trabajar en las numerosas hilanderías y fábricas de telas que se situaron sobre sus riberas, aprovechando la fuerte corriente del Quequechan River (o Río Quequechan), por el que fluían unos “26 millones de galones por día”.

El autor agrega que Fall River, pues, jugó un papel muy destacado durante el “boom” (o época de oro, diríamos) del algodón; llegando al grado de hacer aportaciones a “la Revolución Industrial”, porque gente que vivió y trabajó allí “inventó algunos aditamentos [mecánicos] para mejorar la producción de sus factorías”.

El misterio sobre el origen de las máquinas estaba pues, resuelto. Pero ¿cómo llegaron hasta lo que había sido aquella antigua y hermosa huerta?

De eso tendremos, seguramente, que hablar en nuestra próxima colaboración.

Comment here